弃笔从戎 医者仁心

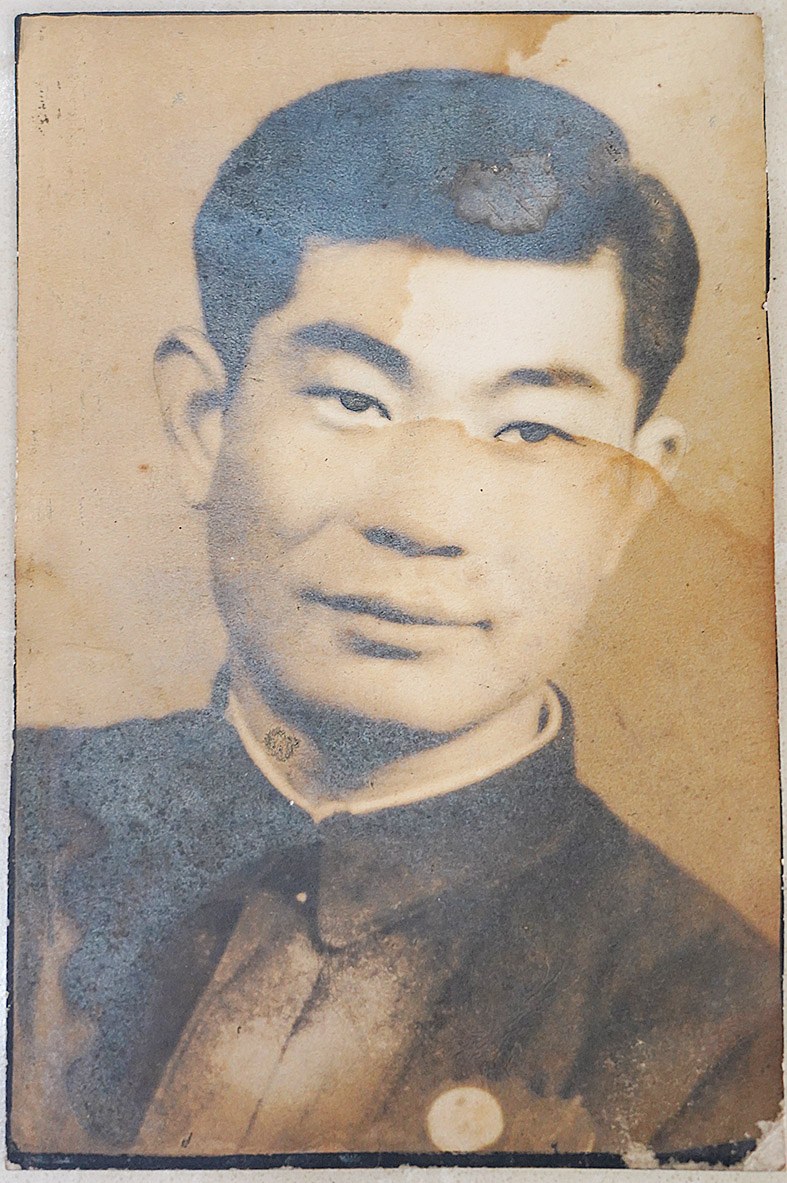

百岁抗战老兵陈育生的传奇人生

李厚尧

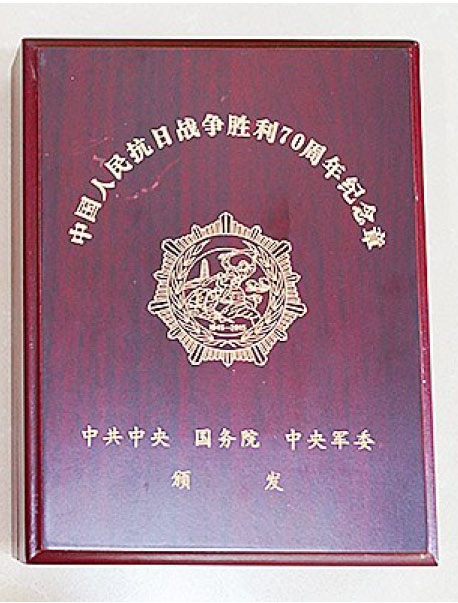

每天清晨,在江都绿康缘护理院612房间,一位老人洗漱后,郑重地从丝绒盒中取出两枚沉甸甸的纪念章——中国人民抗日战争胜利70周年纪念章与中华人民共和国成立70周年纪念章,细心擦拭一遍,仔细将绶带整理好后,挂上脖子。晚上洗漱前,他又郑重地将纪念章取下、装好。每天如此。

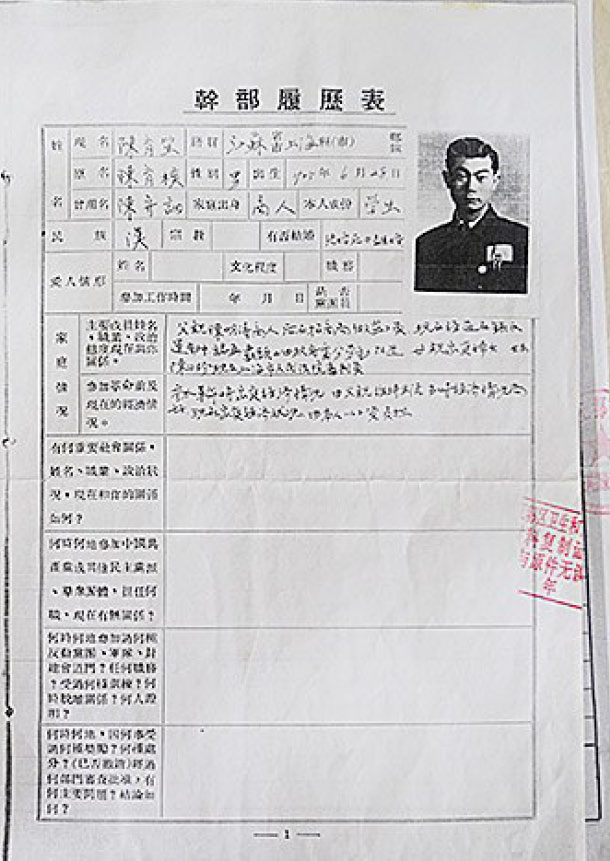

他叫陈育生,是江都人民医院退休的外科医生,更是一位从抗日战火中走来的老兵。

1941年,在上海震旦附中读高二的陈育生回江都探亲。正好当时江都独立团招募兵员,在表哥郑铎和叔叔陈明伦的影响下,他毅然放弃学业选择参军。“家国危亡,我还等什么?”说起当年的选择,老人眼中依然闪烁着少年般的热忱。

参军后不久,陈育生便被派往苏北第十八旅一分区后勤部医训队。在那里,他系统学习了战地救护的知识与技能。

1943年,他成为江都独立团后方医院的一名医务员,后又跟随江都独立团一营二连,参加了多次抗日战斗,在枪林弹雨中履行着医者使命。陈老说,当时在部队,几天就打一场仗,常在大桥、吴桥、郭村、塘头、二姜、丁沟、樊川、邵伯、真武等地迂回。打仗时,陈育生是连队里唯一的卫生员。他跟随连长冲锋在第一线,一旦有伤员立即展开救护工作。

战场上的一幕幕,老人永远也忘不了。

1944年初冬的一天,日伪军把杨庄集镇洗劫一空,装了整整12船物资,准备运回据点。陈育生所在的连队接到消息,连夜抄近路去堵截。陈育生背着药箱跟着队伍急行军,子弹“嗖嗖”掠过耳际,却丝毫不能阻挡他疾行的脚步,他心里只有一个念头:不管倒下多少战友,都得救回来。

在一次战斗中,前线指挥员腹部中弹,肠管外露。年龄不足20岁的陈育生,在炮火掩护下,用简易担架将伤员转移至安全地带,仅靠手电筒照明完成肠道复位手术。

“伤员一个接一个被抬下来。绷带用完了,就撕衣服。麻药用尽了,就拿白酒顶着。”他比划着当年的情形,“有个小战士腹部中弹,肠子流出来,我用手给他塞回去,他就那样抓着我的手断了气……”

陈育生有一个心爱的铁盒,里面整齐排列着十几枚子弹壳,“这些都是从伤员身上取出来的,我一直保留着。”

1946年,陈育生在上海永川医院当外科医生。1950年,回到江都人民医院时,全院包括他在内只有15个人。手术室是简易房改的,消毒用蒸笼,照明靠手电。在医疗条件极其简陋的年代,陈育生成功完成了江都首例阑尾切除手术。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。1986年退休后,陈育生改良传统武术中过于刚猛的动作,强调“七分养三分练”,创编了适合中老年人的健身操。他义务在公园带领群众练习,每周三次。令人称奇的是,90岁那年,他还能完成“一字马”动作,95岁时仍能连续打完整套太极拳。

陈育生直至99岁高龄,仍然参与江都精神文明建设,积极报名参加老年志愿者队伍。他经常头戴小红帽、身着黄马甲,到交通岗亭协助指挥交通车辆,还经常到扬泰国际机场维持秩序,劝阻旅客抽烟。

2023年,他和老伴住进了绿康缘护理院。在护理院里,陈育生成了“明星住户”。他教其他老人使用智能手机,甚至尝试学习短视频制作,还常和老伴参加跳舞等娱乐活动。身为退休医生,他还常常解答老人们的健康咨询。当被问及长寿秘诀时,他总结为“三不”原则:不停止学习、不放弃爱好、不脱离社交。

这位跨越两个世纪的老人,用一生践行着青年时代的选择,用行动诠释责任与担当!

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体