邵伯斗野亭七贤和诗的前世今生

朱毓麒

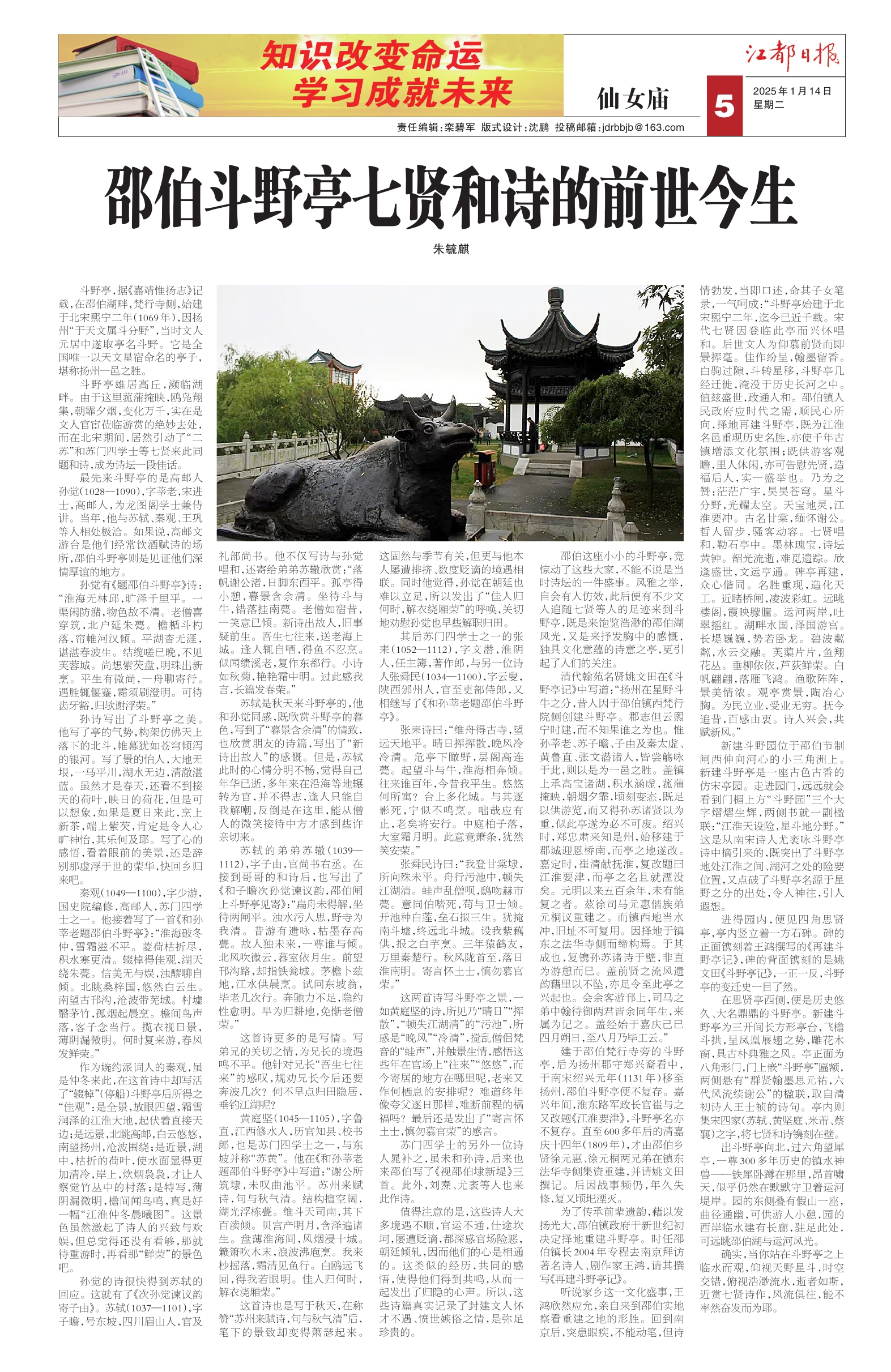

斗野亭,据《嘉靖惟扬志》记载,在邵伯湖畔,梵行寺侧,始建于北宋熙宁二年(1069年),因扬州“于天文属斗分野”,当时文人元居中遂取亭名斗野。它是全国唯一以天文星宿命名的亭子,堪称扬州一邑之胜。

斗野亭雄居高丘,濒临湖畔。由于这里菰蒲掩映,鸥凫翔集,朝霏夕烟,变化万千,实在是文人官宦莅临游赏的绝妙去处,而在北宋期间,居然引动了“二苏”和苏门四学士等七贤来此同题和诗,成为诗坛一段佳话。

最先来斗野亭的是高邮人孙觉(1028—1090),字莘老,宋进士,高邮人,为龙图阁学士兼侍讲。当年,他与苏轼、秦观、王巩等人相处极洽。如果说,高邮文游台是他们经常饮酒赋诗的场所,邵伯斗野亭则是见证他们深情厚谊的地方。

孙觉有《题邵伯斗野亭》诗:“淮海无林邱,旷泽千里平。一渠闲防潴,物色故不清。老僧喜穿筑,北户延朱甍。檐楯斗杓落,帘帷河汉倾。平湖杳无涯,谌湛春波生。结缆嗟已晚,不见芙蓉城。尚想紫芡盘,明珠出新烹。平生有微尚,一舟聊寄行。遇胜辄偃蹇,霜须刷澄明。可待齿牙豁,归欤谢浮荣。”

孙诗写出了斗野亭之美。他写了亭的气势,构架仿佛天上落下的北斗,帷幕犹如苍穹倾泻的银河。写了景的怡人,大地无垠,一马平川,湖水无边,清澈湛蓝。虽然才是春天,还看不到接天的荷叶,映日的荷花,但是可以想象,如果是夏日来此,烹上新茶,端上紫芡,肯定是令人心旷神怡,其乐何及耶。写了心的感悟,看着眼前的美景,还是辞别那虚浮于世的荣华,快回乡归来吧。

秦观(1049—1100),字少游,国史院编修,高邮人,苏门四学士之一。他接着写了一首《和孙莘老题邵伯斗野亭》:“淮海破冬仲,雪霜滋不平。菱荷枯折尽,积水寒更清。辍棹得佳观,湖天绕朱甍。信美无与娱,浊醪聊自倾。北眺桑梓国,悠然白云生。南望古邗沟,沧波带芜城。村墟翳茅竹,孤烟起晨烹。檐间鸟声落,客子念当行。揽衣视日景,薄阴漏微明。何时复来游,春风发鲜荣。”

作为婉约派词人的秦观,虽是仲冬来此,在这首诗中却写活了“辍棹”(停船)斗野亭后所得之“佳观”:是全景,放眼四望,霜雪润泽的江淮大地,起伏着直接天边;是远景,北眺高邮,白云悠悠,南望扬州,沧波围绕;是近景,湖中,枯折的荷叶,使水面显得更加清冷,岸上,炊烟袅袅,才让人察觉竹丛中的村落;是特写,薄阴漏微明,檐间闻鸟鸣,真是好一幅“江淮仲冬晨曦图”。这景色虽然激起了诗人的兴致与欢娱,但总觉得还没有看够,那就待重游时,再看那“鲜荣”的景色吧。

孙觉的诗很快得到苏轼的回应。这就有了《次孙觉谏议韵寄子由》。苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡,四川眉山人,官及礼部尚书。他不仅写诗与孙觉唱和,还寄给弟弟苏辙欣赏:“落帆谢公渚,日脚东西平。孤亭得小憩,暮景含余清。坐待斗与牛,错落挂南甍。老僧如宿昔,一笑意已倾。新诗出故人,旧事疑前生。吾生七往来,送老海上城。逢人辄自哂,得鱼不忍烹。似闻绩溪老,复作东都行。小诗如秋菊,艳艳霜中明。过此感我言,长篇发春荣。”

苏轼是秋天来斗野亭的,他和孙觉同感,既欣赏斗野亭的暮色,写到了“暮景含余清”的情致,也欣赏朋友的诗篇,写出了“新诗出故人”的感慨。但是,苏轼此时的心情分明不畅,觉得自己年华已逝,多年来在沿海等地辗转为官,并不得志,逢人只能自我解嘲,反倒是在这里,能从僧人的微笑接待中方才感到些许亲切来。

苏轼的弟弟苏辙(1039—1112),字子由,官尚书右丞。在接到哥哥的和诗后,也写出了《和子瞻次孙觉谏议韵,邵伯闸上斗野亭见寄》:“扁舟未得解,坐待两闸平。浊水污人思,野寺为我清。昔游有遗咏,枯墨存高甍。故人独未来,一尊谁与倾。北风吹微云,暮室依月生。前望邗沟路,却指铁瓮城。茅檐卜兹地,江水供晨烹。试问东坡翁,毕老几次行。奔驰力不足,隐约性愈明。早为归耕地,免惭老僧荣。”

这首诗更多的是写情。写弟兄的关切之情,为兄长的境遇鸣不平。他针对兄长“吾生七往来”的感叹,规劝兄长今后还要奔波几次?何不早点归田隐居,垂钓江湖呢?

黄庭坚(1045—1105),字鲁直,江西修水人,历官知县、校书郎,也是苏门四学士之一,与东坡并称“苏黄”。他在《和孙莘老题邵伯斗野亭》中写道:“谢公所筑埭,未叹曲池平。苏州来赋诗,句与秋气清。结构擅空阔,湖光浮栋甍。维斗天司南,其下百渎倾。贝宫产明月,含泽遍诸生。盘薄淮海间,风烟浸十城。籁箫吹木末,浪波沸庖烹。我来杪摇落,霜清见鱼行。白鸥远飞回,得我若眼明。佳人归何时,解衣浇厢荣。”

这首诗也是写于秋天,在称赞“苏州来赋诗,句与秋气清”后,笔下的景致却变得萧瑟起来。这固然与季节有关,但更与他本人屡遭排挤、数度贬谪的境遇相联。同时他觉得,孙觉在朝廷也难以立足,所以发出了“佳人归何时,解衣绕厢荣”的呼唤,关切地劝慰孙觉也早些解职归田。

其后苏门四学士之一的张耒(1052—1112),字文潜,淮阴人,任主簿,著作郎,与另一位诗人张舜民(1034—1100),字云叟,陕西邠州人,官至吏部侍郎,又相继写了《和孙莘老题邵伯斗野亭》。

张耒诗曰:“维舟得古寺,望远天地平。晴日挥挥散,晚风冷冷清。危亭下瞰野,层阁高连甍。起望斗与牛,淮海相奔倾。往来谁百年,今昔我平生。悠悠何所寓?台上多化城。与其逐影死,宁似不鸣烹。咄哉应有止,老矣将安行。中庭柏子落,大室霜月明。此意竟萧条,犹然笑安荣。”

张舜民诗曰:“我登甘棠埭,所向殊未平。舟行污池中,顿失江湖清。蛙声乱僧呗,鸱吻赫市甍。意同伯喈死,苟与卫士倾。开池种白莲,垒石拟三生。犹掩南斗墟,终远北斗城。设我紫藕供,报之白芋烹。三年猿鹤友,万里秦楚行。秋风陇首至,落日淮南明。寄言怀土士,慎勿慕官荣。”

这两首诗写斗野亭之景,一如黄庭坚的诗,所见乃“晴日”“挥散”,“顿失江湖清”的“污池”,所感是“晚风”“冷清”,搅乱僧侣梵音的“蛙声”,并触景生情,感悟这些年在官场上“往来”“悠悠”,而今寄居的地方在哪里呢,老来又作何栖息的安排呢?难道终年像夸父逐日那样,难断前程的祸福吗?最后还是发出了“寄言怀土士,慎勿慕官荣”的感言。

苏门四学士的另外一位诗人晁补之,虽未和孙诗,后来也来邵伯写了《视邵伯埭新堤》三首。此外,刘焘、尤袤等人也来此作诗。

值得注意的是,这些诗人大多境遇不顺,官运不通,仕途坎坷,屡遭贬谪,都深感官场险恶,朝廷倾轧,因而他们的心是相通的。这类似的经历,共同的感悟,使得他们得到共鸣,从而一起发出了归隐的心声。所以,这些诗篇真实记录了封建文人怀才不遇、愤世嫉俗之情,是弥足珍贵的。

邵伯这座小小的斗野亭,竟惊动了这些大家,不能不说是当时诗坛的一件盛事。风雅之举,自会有人仿效,此后便有不少文人追随七贤等人的足迹来到斗野亭,既是来饱览浩渺的邵伯湖风光,又是来抒发胸中的感慨,独具文化意蕴的诗意之亭,更引起了人们的关注。

清代翰苑名贤姚文田在《斗野亭记》中写道:“扬州在星野斗牛之分,昔人因于邵伯镇西梵行院侧创建斗野亭。郡志但云熙宁时建,而不知果谁之为也。惟孙莘老、苏子曕、子由及秦太虚、黄鲁直、张文潜诸人,皆尝觞咏于此,则以是为一邑之胜。盖镇上承高宝诸湖,积水涵虚,菰蒲掩映,朝烟夕霏,顷刻变态,既足以供游览,而又得孙苏诸贤以为重,似此亭遂为必不可废。绍兴时,郑忠肃来知是州,始移建于郡城迎恩桥南,而亭之地遂改。嘉定时,崔清献抚淮,复改题曰江淮要津,而亭之名且就湮没矣。元明以来五百余年,未有能复之者。茲徐司马元惠偕族弟元桐议重建之。而镇西地当水冲,旧址不可复用。因择地于镇东之法华寺侧而缔构焉。于其成也,复镌孙苏诸诗于壁,非直为游憩而已。盖前贤之流风遗韵藉里以不坠,亦足令至此亭之兴起也。会余客游邗上,司马之弟中翰待御两君皆余同年生,来属为记之。盖经始于嘉庆己巳四月朔日,至八月乃毕工云。”

建于邵伯梵行寺旁的斗野亭,后为扬州郡守郑兴裔看中,于南宋绍兴元年(1131年)移至扬州,邵伯斗野亭便不复存。嘉兴年间,淮东路军政长官崔与之又改题《江淮要津》,斗野亭名亦不复存。直至600多年后的清嘉庆十四年(1809年),才由邵伯乡贤徐元惠、徐元桐两兄弟在镇东法华寺侧集资重建,并请姚文田撰记。后因战事频仍,年久失修,复又顷圯湮灭。

为了传承前辈遗韵,藉以发扬光大,邵伯镇政府于新世纪初决定择地重建斗野亭。时任邵伯镇长2004年专程去南京拜访著名诗人、剧作家王鸿,请其撰写《再建斗野亭记》。

听说家乡这一文化盛事,王鸿欣然应允,亲自来到邵伯实地察看重建之地的形胜。回到南京后,突患眼疾,不能动笔,但诗情勃发,当即口述,命其子女笔录,一气呵成:“斗野亭始建于北宋熙宁二年,迄今已近千载。宋代七贤因登临此亭而兴怀唱和。后世文人为仰慕前贤而即景挥毫。佳作纷呈,翰墨留香。白驹过隙,斗转星移,斗野亭几经迁徙,淹没于历史长河之中。值玆盛世,政通人和。邵伯镇人民政府应时代之需,顺民心所向,择地再建斗野亭,既为江淮名邑重现历史名胜,亦使千年古镇增添文化氛围;既供游客观瞻,里人休闲,亦可告慰先贤,造福后人,实一盛举也。乃为之赞:茫茫广宇,昊昊苍穹。星斗分野,光耀太空。天宝地灵,江淮要冲。古名甘棠,缅怀谢公。哲人留步,骚客动容。七贤唱和,勒石亭中。墨林瑰宝,诗坛黄钟。韶光流逝,难觅遗踪。欣逢盛世,文运亨通。碑亭再建,众心偕同。名胜重现,造化天工。近睹桥闸,凌波彩虹。远晀楼阁,霞映朦朣。运河两岸,吐翠摇红。湖畔水国,泽国游宫。长堤巍巍,势若卧龙。碧波粼粼,水云交融。芙蕖片片,鱼翔花丛。垂柳依依,芦荻鲜荣。白帆翩翩,落雁飞鸿。渔歌阵阵,景美情浓。观亭赏景,陶冶心胸。为民立业,受业无穷。抚今追昔,百感由衷。诗人兴会,共赋新风。”

新建斗野园位于邵伯节制闸西伸向河心的小三角洲上。新建斗野亭是一座古色古香的仿宋亭园。走进园门,远远就会看到门楣上方“斗野园”三个大字熠熠生辉,两侧书就一副楹联:“江淮天设险,星斗地分野。”这是从南宋诗人尤袤咏斗野亭诗中摘引来的,既突出了斗野亭地处江淮之间、湖河之处的险要位置,又点破了斗野亭名源于星野之分的出处,令人神往,引人遐想。

进得园内,便见四角思贤亭,亭内竖立着一方石碑。碑的正面镌刻着王鸿撰写的《再建斗野亭记》,碑的背面镌刻的是姚文田《斗野亭记》,一正一反,斗野亭的变迁史一目了然。

在思贤亭西侧,便是历史悠久、大名鼎鼎的斗野亭。新建斗野亭为三开间长方形亭台,飞檐斗拱,呈凤凰展翅之势,雕花木窗,具古朴典雅之风。亭正面为八角形门,门上嵌“斗野亭”匾额,两侧悬有“群贤翰墨思元祐,六代风流续谢公”的楹联,取自清初诗人王士祯的诗句。亭内则集宋四家(苏轼、黄坚庭、米芾、蔡襄)之字,将七贤和诗镌刻在壁。

出斗野亭向北,过六角望犀亭,一尊300多年历史的镇水神兽——铁犀卧蹲在那里,昂首啸天,似乎仍然在默默守卫着运河堤岸。园的东侧叠有假山一座,曲径通幽,可供游人小憩,园的西岸临水建有长廊,驻足此处,可远眺邵伯湖与运河风光。

确实,当你站在斗野亭之上临水而观,仰视天野星斗,时空交错,俯视浩渺流水,逝者如斯,近赏七贤诗作,风流俱往,能不率然奋发而为耶。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体